プロバイオティクスって??

2016年12月22日

こんにちは。

四国中央市 坂田歯科医院 児山です。

もうすぐクリスマスですね。

プレゼントやケーキを準備しないとね。

クリスマスが終われば

お正月・・・

毎日忙しい日が続きそうです。

そうそう

インフルエンザも流行していますね。

予防接種はしましたか?

私?・・もちろん毎年欠かさず

予防接種を受けています。

今年も11月に受けました。

だって・・インフルエンザにかかったら

周囲の人にも迷惑がかかるでしょ。

自分もしんどいですしね・・・

外から帰ったら手洗い欠かさずに・・・・

風邪ひきさんは咳エチケットを忘れないで!!

さて、今回は

予告(?)通り

プロバイオティクスについて

お話しますね。

プロバイオティクス????

何となくきいたことがあるでしょう。

流行りの・・・

体に良さそうな響き~

でも何???

さて、皆さん・・

細菌感染して

体調が悪くなった時

どうしますか?

そう・・・

抗生物質を飲んで

悪い細菌をやっつけます。

この方法が一般的です。

でも・・・

抗生物質の使い過ぎが

より強い細菌を創り出してしまいます。

ニュースなどで

耐性菌って言葉を聞いたことが

ある方もいらっしゃるでしょう。

そこで

抗生物質で細菌をやっつけるのではなく

体の中に常にいる細菌(常在菌)と

穏やかに共生して

細菌の性質をコントロールし

悪玉菌を抑え、

病気を減らそうという方法が

プロバイオティクスです。

即効性はありませんが

副作用がないので安心です。

もともと

プロバイオティクスとは

腸などの細菌のバランスを改善して

私たちのからだに良い効果をもたらす

生きた細菌の事を言います。

その生きた細菌は

ヨーグルトやキムチ、ぬか漬け、納豆などの

発酵食品に含まれます。

前回、私たちの体の中には

たくさんの細菌がいることを

お話しました。

その細菌・・・

腸内には善玉菌と悪玉菌

日和見菌がいます。

日和見菌は普段はおとなしいのですが

ストレスや免疫力が落ちて

悪玉菌が悪さをし始めると

一緒になって悪さを始めます。

そうなると腸内の

バランスが崩れて

便秘や下痢になってしまうのです。

バランスを元に戻すために

プロバイオティクスを投入し

善玉菌を増やすと

お通じも改善されます。

腸内からの免疫物質の分泌がよくなり

免疫力もアップし

感染やアレルギーアトピーも

起きにくくなります。

では

お口の中ではどうでしょう。

お口の中にも1000億個もの

細菌がいます。

お口の中の歯周病菌やむし歯菌は

日和見菌です。

ということは・・

プロバイオティクスによって

細菌のバランスを改善すれば

日和見菌の

歯周病菌やむし歯菌も

おとなしくしているということですね。

次に、

プロバイオティクスが

お口の中で

どんな働きをしているのかを

お話します。

まず・・

抗菌物資を出してむし歯菌の力を

弱くします。

そして・・

むし歯菌の集まりに紛れ込み

集団で悪さをしないように邪魔をします。

そのうえ・・

お口の中に入ってきた栄養を

むし歯菌と取り合って

むし歯菌のパワーを弱めます。

まだまだ・・

むし歯菌と縄張り争いをして

むし歯菌が歯の表面に定着するのを

防ぎます。

すごいでしょ!!

歯周病にも効きます。

歯周病は歯周病菌によっておこる

お口の中の感染症です。

だから・・

プロバイオティクスによって

腸内の環境が改善されると

お口の中の免疫力も

必然的にアップします。

もちろん、まずは

歯科医院での歯周治療で

プラークをキレイに落として

歯周病菌を減らしてからのことですが・・・

プロバイオティクスによって

免疫力がアップし

歯周病菌の働きを

抑え込むことができるのです。

ただ・・・

全ての善玉菌がお口の中で

大活躍するわけではありません。

腸には腸に・・

お口にはお口に効く

善玉菌があるんです。

お口に効くのは主に

乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)と

ビフィズス菌族です。

その中から選りすぐりの菌を使って

お口向けのプロバイオティクスが

作られています。

もちろん砂糖不使用!

前回もご紹介しましたが・・

乳酸菌「L.ロイテリ菌」を

生きたまま配合した(世界初!)

バイオガイア・トータルヘルスプログラムの

ガムとトローチ

どちらもミント味。

L.ロイテリ菌はもともと

母乳の中にいた乳酸菌で

天然抗菌物質を産生し

腸内フローラに悪影響を及ぼさずに

お口の中の病原菌と戦います。

日中はガム、就寝前にトローチを。

これでお口の菌質を改善します。

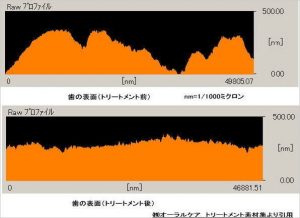

もうひとつは、

ライオンの Systema

歯科用オーラルヘルスタブレット

1グラムに3億個の生きた乳酸菌

「TI2711」を配合した

こうに環境にアプローチするタブレット。

時間の経過とともにタブレット中に

増加する水分を調整し

生菌数を高い状態に保ちます。

爽やかなクリーンミント味。

目安量は1日3粒。

どちらも善玉菌と悪玉菌との

バランスを改善して

むし歯菌や歯周病菌の活動を

抑制します。

永久的な定着は困難ですので

毎日摂り続けることが

大切です。

プロバイオティクスを

活用することで

体調管理を整えましょう。

甘いものをひかえて・・・

歯みがきも頑張っているのに・・・

むし歯ができてしまう。

歯周病の治療をしても

回復が遅い・・・

再発する・・・

そんなお悩みをお持ちのあなた!

お口の中の善玉菌と悪玉菌の

バランスが良くないのかも・・・

さぁ、歯科医院で唾液検査をして

お口の中の

細菌バランスを調べてもらいましょう。

細菌のバランスを整えただけで

抗生物質に頼らなくても

体調管理ができるなんて

嬉しくないですか?

年末年始・・・

暴飲暴食、睡眠不足、etc.

体調が悪くなるような条件がいっぱいです(怖いっ!!)

どうか来年が

一年間健康で過ごせるように・・・

今日からプロバイオティクスを始めませんか?

どうぞ良いお年をお迎えください・・・

来年は酉年・・

口内フローラ・・・

2016年12月6日

こんにちは。

四国中央市 坂田歯科医院 児山です。

朝晩寒くなりましたね。

気象予報によると

今年の冬は例年よりも寒いらしいです。

はぁ~っ・・・

坂田歯科医院スタッフは

すでに冬仕様(?)になっています。

診療室は

結構足元から冷えますので・・・・

ほら女子(?)は冷やしちゃダメって言いますでしょ。

休憩室にお炬燵もしました。

お昼休みはみんなで、ほっこり過ごしています。

今年はみかんの当たり年とかで

とても甘くて美味しい・・・

ビタミンたっぷり。

お腹の調子も整える

愛媛のみかんは最高!!

ところで、お腹つながりで・・

腸内フローラって聞いたことが

ありますか?

フローラってお花畑の事らしいです。

腸内細菌が種類ごとに

まとまって腸内の壁面に生息している様子が

お花畑のように見えるそうです。

ちょっと不思議???

こんな感じ・・・・?

・・で・・

腸内フローラと

お口の中とは関係あるの??って・・

それがね・・

関係あるんですよ~💦

お口の中は

口内フローラと言います。

(本当です)

私たちの体の中には

たくさんの細菌がすんでいます。

腸の中の善玉菌と悪玉菌が

棲んでいることは

CMなどで

よくご存知かと思います。

私たちの腸の中には約100兆個もの

細菌がいます。

すべてが同じ菌ではありません。

そう、善玉菌と悪玉菌

そして・・日和見菌がいます。

善玉菌はお腹の調子を整えたり、

からだの免疫をつよくしたりする

細菌です。

乳酸菌・ビフィズス菌が善玉菌です。

悪玉菌は下痢やニキビの原因となる

細菌です。

ウェルシュ菌・黄色ブドウ球菌が

よく知られています。

日和見菌とは

普段はおとなしいのですが

体調が悪くなったりして

悪玉菌の力が優勢になると

悪玉菌と一緒に悪さをする

困った細菌です。

大腸菌やむし歯菌、歯周病菌が

日和見菌です。

この3つの細菌は

普段は一定の比率で

均衡を保っているのですが・・

ストレスや服薬、

生活習慣の乱れなどで

悪玉菌が活発に活動を始めます。

ついでに日和見菌も一緒に

悪さをします。

このような細菌が腸内と同様に

お口の中にも1000億個もいます。

お口の中の歯周病菌やむし歯菌は

日和見菌です。

悪玉菌が悪さをし始めると

一緒になって暴れ始めます。

お口の中の悪玉菌が

腸内の細菌と違うのは

血管内に侵入して

体全体に

悪さをしてしまうことです。

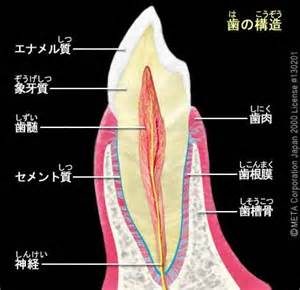

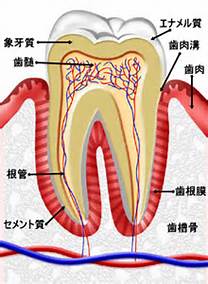

どうやって血管に侵入するのでしょうか?

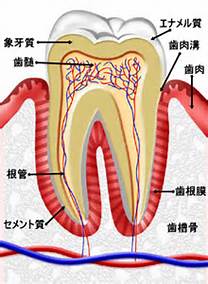

私たちの体の中で唯一

菌が血管内に侵入できる場所は

どこでしょう?

それが虫歯の穴と

歯と歯ぐきの境目の部分です。

(歯肉溝と言います)

歯と歯ぐきは血管に繋がっていて

細菌が直接侵入するルートを

持っているのです。

歯肉溝は健康な状態では

1~2mm程度です。

4mm以上になると

歯周病が進んでいる状態です。

血管に侵入した歯周病菌が

血液によって

体全体を巡ります。

そうなると

血管で炎症がおこります。

悪玉菌によっておこった歯周病は

動脈硬化や脳梗塞、心筋梗塞

認知症、がん、リウマチ、

糖尿病などにも関連性が

あると言われています。

怖いですね💦

では

悪玉菌をおとなしくさせるために

口内フローラを整えるには

どうしたらいいでしょうか。

いくつかの方法があります。

糖質をひかえて・・

お口の中を清潔に・・

リスクと戦う乳酸菌を活用し・・

唾液の力を利用する。

こんなふうにしましょう。

この中で今までお話したことのない

“リスクと戦う乳酸菌“について

お話を進めます。

乳酸菌は言うまでもなく

善玉菌です。

乳酸菌ならどれでもOK?

いいえ・・

整腸作用があるものがすべて

お口の中に効くわけではありません。

たとえば・・

砂糖入りのヨーグルトでは

かえってむし歯リスクが

高くなります。

口内フローラを整える乳酸菌食品は

市販ではなかなか手に入りにくいかと

思います。

歯科医院お勧めの乳酸菌食品は

乳酸菌「L.ロイテリ菌」を生きたまま配合した

バイオガイア・トータルヘルスプログラムの

ガム・・・

そして、トローチ・・・

ライオンの

システマ歯科用オーラルヘルスタブレット

乳酸菌「TI2711」配合

このようなものがあります。

摂取方法や量などは

歯科医院でご相談下さい。。

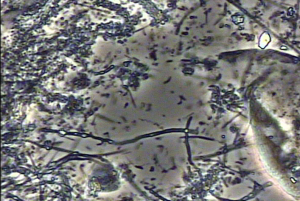

ご自分のお口の中の細菌を

知りたい場合は

歯科医院で顕微鏡検査を・・・

“まずご自分のお口の状態を知る!”

ということから始めましょう。

次回はプロバイオティクスについて

お話をしようかなぁと思っています。

師走・・・

何となく気忙しいですね。

今年もジタバタと過ぎてゆくのでしょうか・・・

インフルエンザが流行しています。

お気をつけてくださいね・・・

ではまた次回・・・

歯肉炎?歯周炎?

2016年11月10日

こんにちは。

四国中央市 坂田歯科医院 児山です。

すっかり寒くなりましたね。

今年の紅葉はどんな具合なんでしょうか?

紅葉狩りに行きたいですね。

どこがいいですか?

やはり山間部ですかねぇ。

以前行った久万高原町の紅葉がすごく綺麗でした。

遠いところまで行かなくて

愛媛県内にも良い所がたくさんありますね。

さぁ、今回は歯周病についてお話をしましょう。

歯周病・・・?

歯肉炎と違うの??

歯ぐきの病気??

簡単に説明しますと・・

歯周病は病状の進行具合で

歯肉炎と歯周炎に分けられます。

違いをお話しますね。

まず歯肉炎について・・

歯肉炎は歯周病の初期症状です。

歯ぐきの腫れ、出血の症状があります。

歯ぐきの溝にプラークが溜まり

歯周病菌が出す毒素で歯ぐきが腫れている症状です。

歯石を取って、プラークが溜まらないように

丁寧なブラッシングをすることで

症状が緩和され元の健康な状態にもどります。

さて、問題なのが歯周炎です。

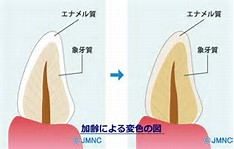

歯周炎は歯を支えている組織がすでに

破壊されている状態です。

歯周ポケットも深くなり

プラークや歯石が溜まりやすくなります。

歯周病菌が起こした炎症が歯と歯ぐきの付着を破壊し

(つまり歯ぐきがぶよぶよになるのです)

歯を支えている骨(歯槽骨)まで破壊してしまうのです。

残念ながら破壊された組織はもとには戻りません。

歯石除去や丁寧な歯みがきで

炎症を押さえ、再発を防いで

現状維持をすることで

進行を止めることはできます。

それぞれの見分け方ですが・・

歯肉炎か歯周炎なのかは見た目では判断が難しいのです。

歯科医院で

エックス線撮影をして調べるとよくわかります。

歯周ポケットもチェックしてもらいましょう。

ご自分の歯ぐきの中がどういう状態なのか

歯周病検査をしてもらって下さい。

四国中央市では成人・高齢者に対する歯科保健対策として

歯周病検診をおこなっています。

現在歯・喪失歯の状況、歯肉状況、口腔清掃状態、歯石の付着等を

検査します。

その検診がきっかけでご自分の歯周病がわかり、

歯周病治療を始められた患者さんが多くいらっしゃいます。

市の取り組みとして、素晴らしい取り組みだと思います。

歯周病は大人(年配者)の病気と思われがちですが

高校生くらいから徐々に始まっているのです。

大人はもちろんのこと

高校生になったら一度歯周病検査をして

ご自分のお口の状態を知っておくのも良いかと思います。

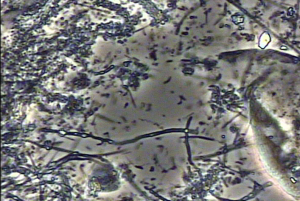

坂田歯科医院では

プラークの中の歯周病菌を

顕微鏡で患者さんにお見せしています。

お口の中に残っている

プラークを少し取りガラスプレートに載せます。

位相差顕微鏡で見てみると

PC画面に表示されます。

こんな感じです。

細長いくねくねしたものが歯周病菌です。

動画で見ることもできます。

むし歯菌や歯周病菌がうじゃうじゃしています。

衝撃!!!

たいていの方はショックを受けられます。

そうそう・・・

歯周病菌が臭いを出すってご存知ですか?

口臭測定をして、

口臭の成分を分析、判定することで

お口の中に歯周病菌がいるかどうかわかるのです。

すごいでしょ~

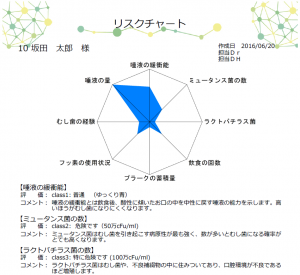

判定グラフがこれです。

そして・・・この結果を見て

ほとんどの方が

お口の中の汚れを自覚して

お口の中をキレイにしたくなります。

そこで

歯科衛生の登場です。✨

まず

歯周ポケットを測定し

歯石除去をします。

ポケットの深いところに汚れや歯石があれば

そ~っと痛くないように取り除きます。

その方の状態によっては

数回施術が必要になります。

“歯石除去や深いところを触るのって痛そう!?”

以前の経験から歯石除去を敬遠される方もいらっしゃるでしょう。

でも、

最近の歯石除去はそんなに痛くないですよっ!!

器具の進歩はもちろんの事、

歯科衛生士が日々研鑽をつんで

痛くないように

そ~っと、そ~っと施術します。

あんまり気持ちよくって

眠ってしまう方もいらっしゃいます。(笑)

その後、

患者さんに合った歯ブラシや歯間ブラシ、フロスなど

普段のお手入れの方法もお教えします。

お口の悩みも解決です。

さて・・

キレイになったらおしまいではありません。

健康で綺麗な状態を維持していただくためには

患者さんご自身の毎日のお手入れと

歯科医院で定期処置をしていただくのが

ベストです!!

ご自分ではお掃除できない

歯ブラシが届かない部分も必ずありますからね (^-^)

よりお口の中の状態をキレイに維持していくには

THPという方法もあります。

“私のお口の中に歯周病菌がいるなんて耐えられないっ!!”

そんなあなたにお勧めです。

私もTHPのプログラムをしてもらったのですが

快調です。

お口の中がネバネバしません。

爽やかです。

THPについては後日お話をしようと思います。

歯周病菌をやっつけてしまうすごいプログラムです。

乞うご期待!!!

今回もお付き合いありがとうございました。

では また・・・・

親子で唾液検査を!!

2016年11月1日

こんにちは。

四国中央市 坂田歯科医院 児山です。

金木犀の花が咲いていますね。

四国中央市三島の秋祭りは10/20~10/23でした。

今年はあいにくのお天気でしたが

例年通り賑やかでした。

私は大学生のころ四国中央市を離れていました。

(そういえば・・その頃は伊予三島市でしたねぇ)

10月中旬ころ、金木犀の香が

“あ~今頃三島は秋祭りだなぁ~”って

郷愁を誘っていました。

今故郷を離れて暮らしている皆さんも

そう感じていらっしゃるかもしれませんね。

さて、今回は

以前お話しました唾液検査について

再度お話したいと思います。

現在、坂田歯科医院では

患者さんに

唾液検査(サリバテスト)をお勧めしています。

その結果・・・

患者さんがご自分で知ることのできなかった

むし歯リスクをお知らせすることができるようになりました。

医院では歯科衛生士が

検査を受けられた患者さんに合った

リスクを下げる方法をアドバイスしています。

難しいことを実践するわけではありません。

皆さん、信頼して実践してくださっています。

唾液検査の方法は以前お話しましたので

その回をご覧ください。

(2016.4.22 むし歯の原因を唾液検査で調べます)

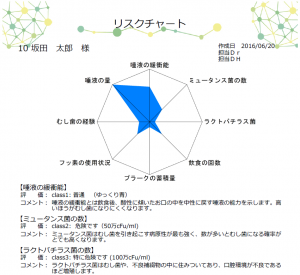

唾液検査で次の項目を調べます。

唾液の量

唾液の緩衝能

ミュータンス菌の数

ラクトバチラス菌の数

飲食回数

プラークの蓄積量

フッ素の使用状況

虫歯の経験

これらを調べることでむし歯のリスクがわかります。

その結果を

リスクチャートというグラフにします。

これで

ご自分のお口の中がどんな状態なのか・・・

一目瞭然です。

何がいけないのか。

どうすればリスクを下げることができるのか・・・

歯科衛生士もアドバイスしやすくなります。

ところで、

むし歯になる原因は一つではありません。

むし歯菌の数が多い。

歯を守る力が弱い。

食事の習慣が悪い。

この3つの条件が重なれば

むし歯になりやすいのです。

むし歯になる原因の一つである

むし歯菌の数を減らす方法は

定期的なクリーニングと

効果的な歯みがきができるようになることです。

もちろん

歯科医院で衛生士が丁寧に

クリーニングと

効率良く汚れを落とすことのできる方法の

ブラッシング指導をさせていただきます。

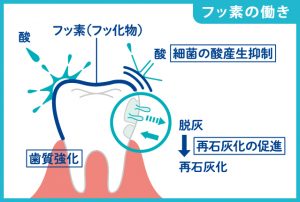

歯を守る力はフッ素利用や

唾液の力を増やすことで解決できます。

例えばフッ素配合の歯みがき剤や洗口液を使用する。

フッ素が歯を強くしてくれるのです。

噛み応えのあるものをじっくり噛むことで唾液の量を

増やすことができます。

唾液線のマッサージも効果が期待できます。

3カ所ある唾液線をマッサージすることで

唾液が出やすくなります。

では、

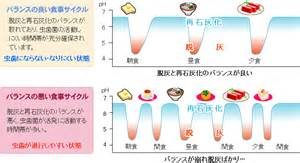

食事の習慣はどうすればよいでしょうか?

食事(間食も含みます)の回数を減らすことで

リスクを減らすことができます。

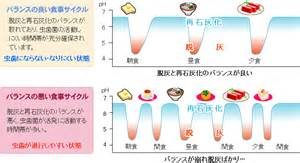

食事をした後、歯が溶け始めて

再石灰化するには時間が必要なのです。

飲食回数が多いほど

再石灰化する時間がないのです。

図にするとこんな感じです。

つまり、

ダラダラおやつを食べていたり・・

チビチビと甘いジュースばかり飲んでいたりすると

お口の中が

ず~っと甘いもの浸けになってしまいます。

唾液が歯を再石灰化しようとするパワーを

発揮できる時間が短くなってしまうのです。

ですから

こういった食習慣を見直すことが重要です。

家庭で食習慣を変えることができるのはお母さんです。

お母さんが頑張れば

家族全員が食習慣を変えることができるのです。

まず飲食回数を減らしましょう。

ダラダラ、チビチビを止めましょう。

そうして

唾液がパワーを発揮できる時間を作りましょう。

そして、

キシリトールを上手に摂りいれましょう。

キシリトールガムでも

キシリトールタブレットでもOKです。

毎日続けることが大切です。

スーパーやコンビニ、ドラッグストア等で

販売されている市販品でもOKですが

キシリトール100%のものは

歯科医院専売です。

リスクによって

一日の目安の摂取量が違いますので

患者さんごとに

アドバイスさせていただいています。

どうですか??

そんなに難しいことじゃないでしょ。

こんな簡単なことを続けるだけで

むし歯リスクが下がるのです。

大人が積極的にむし歯リスクを下げれば

子供さんも見習います。

同じ習慣が身につきます。

子供さんに大人から

むし歯菌が移ってしまうことも少なくなります。

まず、

お母さんがご自身のむし歯リスクを調べましょう。

そうすることで、ご家族の生活習慣を変えやすくなります。

だって・・・

家庭での生活の中心はお母さんですものね。

子供さんの唾液検査ももちろんできます。

どんなに磨いても磨いても

歯科検診でチェックがある。

そんな子供さんはいらっしゃいませんか?

“何がいけないの??”

その原因が

唾液検査で解ります。

“あ~。 これが原因だったのねぇ~”と

いうことになると思います。

さあ、親子で健診を受けましょう。

唾液検査でむし歯リスクを調べましょう。

むし歯リスクを下げるために

私たち歯科医院スタッフがお手伝いします (^-^)

ご家族みんなで健口家族になりましょう!!

頑張りましょう~!!

ファイト!!

治療時の麻酔のお話

2016年10月27日

こんにちは。

四国中央市坂田歯科医院 児山です。

朝晩すっかり寒くなりましたね。

そして秋の花粉症の季節です。

今年みたいに猛暑だと

秋に夏の疲れがドッとでて

花粉症の症状がひどくなるそうです。

怖いですね。

気をつけてくださいね。

さて

怖いと言えば

歯医者・歯の治療→注射→痛い!怖い!

“歯ぐきにする注射って痛いっ!!

目の前に注射の針が見えたりしたら怖い!!!

もうダメっ!!“

逃げたくなります・・・よね。

終わった後も口の中が痺れてるし

何か唇が腫れて、おぶすになった感で

憂鬱・・・ですよねぇ。

すご~くよくわかります。

でも

当院の患者さんは

“最近の麻酔は昔と違って痛くない”

と言ってくださいます。

確かに私も麻酔の注射をした時に

“ん??思ったより痛くない???“と

感じました。

以前はあんなに痛くて痛くて

涙が出たのに・・・・

昔(?)の麻酔の注射とは

どこが変わったのでしょうか?

まず・・

注射器で麻酔をする前に

表面麻酔を歯ぐきに塗布します。

針を刺すときに“チクッ”とするのを

感じにくくするためです。

注射針が当たる部分に

薬剤をそぉ~っと

そぉ~っと優しく塗ります。

ぬりぬり・・

塗る薬剤は・・

お口の中に垂れてしまわないように

ゼリー状のものを使います。

30秒程おきます。

表面麻酔ですが

結構痺れてきます。

そして、表面が痺れてきたら

注射器で麻酔をします。

なぜ

注射するときに痛いのでしょうか?

針を刺すことだけが原因ではありません。

その原因の一つが

強い力で注射液が入ることでおこる

急激な内圧の変化です。

その内圧の変化を防ぐために

当院では電動の注射器を使用しています。

電動??

これです!!

オーラスター✨

手動の注射器と違って

ゆっ~くりとしたスピードで

麻酔液を入れることができます。

そうすることで

急激に内圧が高まることを防ぎ

痛みを感じにくくできるのです。

注射器につける針も

以前のものよりも

ずっと細い針(33G)を使用します。

細い針を使用することで

痛みを軽減できるのです。

その他に・・

(まだあります。)

麻酔の液の温度を

体温とほぼ同じにするのです。

専用の容器で

液を温めておくのです。

体温と同じくらいの

37℃にしておくと

最も痛みが少ないのです。

いや~な注射の

痛みを少なくするために

歯科医院もいろいろと

努力しております。

こんなふうにして痛みを軽減することで、

患者さんの緊張を和らげることができますし

治療もスムーズにすることができます。

痛みによっておこる疼痛性ショックや

痛みに対する不安から過呼吸症候群になる

リスクも下げることができます。

いかがですか?

もう歯科医院の麻酔の注射は怖くないでしょ?

でも・・・

痛みが少なくできるのは解ったけど・・・

まだ麻酔に不安があるんだけどぉ~・・・と

ご不安に思われている方・・・

では、ここで

患者さんからよく聞かれる質問のお話をします。

“私、アレルギー体質なんだけど麻酔の薬剤って大丈夫??”

麻酔関連のアレルギーは極めて少ない頻度でおこります。

そのほとんどが表面麻酔に含まれる成分によるもので

湿疹などの小さなアレルギーです。

ご心配な方は内科等でアレルギー検査を受けてから

歯科を受診されることをお勧めします。

次に妊娠中の麻酔についてお話します。

妊娠中、特に赤ちゃんの器官が形成される

妊娠初期から4カ月くらいまでは麻酔は避けた方が良いでしょう。

麻酔の薬剤は安全性が確認され、信頼できる薬剤です。

安定期に入ってからの使用は問題ありません。

ただ、妊婦さんの精神的、肉体的なストレスの事を

考慮すると、可能な限り避けていただく方が

良いと思います。

妊娠中にむし歯の治療をしなくてもいいように

歯科医院での定期チェックをお勧めします。

次に

“以前麻酔が全然効かなかったことがあるんです・・・”

こういうお話もよく耳にします。

なぜ麻酔が効かなかったのでしょうか?

理由がいくつか考えられます。

その一つは、

患者さんの服用しているお薬によるものです。

お薬によっては麻酔が効きにくくなるお薬があります。

必ず事前に服用中のお薬をお知らせください。

他には

炎症が強いと麻酔が効きにくいことがあります。

薬剤の効果を打ち消す作用が働くからです。

炎症が強くて痛みに敏感になっているときほど

麻酔が効きにくいようです。

痛みがひどくなる前に

受診されることをお勧めします。

麻酔が効きにくい場所もあります。

厚く硬い骨で覆われている下顎は

特に麻酔が効きにくい場所です。

あまりにも麻酔が効きにくいときは

伝達麻酔という広範囲にバッチリ利かせる

麻酔を使用します。

伝達麻酔は広範囲に、2~3時間程度効きますので

親知らずを抜くときなどにも使用します。

最後に麻酔前・麻酔後の注意点について

お話しますね。

~高血圧、心臓病、動脈硬化などの持病がある方~

緊張のため血圧が上がったり、

偶発症を起こしてしまっては大変です。

持病の具合や治療の内容によっては

静脈内鎮静法や全身麻酔下で治療を受ける方が

良い場合があります。

医科の主治医とご相談してください。

~口元のエチケット~

麻酔後は唇も痺れています。

気をつけていても

ついよだれが垂れてしまうことがあります。

抜歯したときは血の混じった唾液が出ますので

口元をサッと押さえられることができる

ハンカチやティッシュを持っていると安心です。

~お子さんの麻酔後に注意~

麻酔後は唇や頬が痺れています。

小さな子供さんは痺れている部分を

咬んだり、吸ったりして

ひどく傷つけてしまうことがあります。

傷ついた部分は

麻酔が切れた後に腫れて痛みがでますので

痺れている間は注意してみてあげて下さい。

~治療後のお食事に気をつけてください~

麻酔は2時間ほど効いています。

その間はお食事がうまくできません。

唇や舌や頬が痺れていて

上手く動かすことできないので

傷付けてしまうことがあります。

お食事は麻酔が切れてからの方が良いと思います。

その方が美味しくいただけますよ。

麻酔は患者さんの味方です。

怖くない・・怖くなぁ~い。

歯ぎしりの治療について

2016年9月30日

こんにちは。

四国中央市坂田歯科医院 児山です。

運動会のシーズンですね。

運動会といえば

お弁当の後に必ず

青いみかんを食べていたことが

思い出されます。

青いみかんって

冬のみかんと違って

なぜか特別感があります。

美味しいですよ。

我が母校の三島小学校には

“運動会の歌“があります。

歌詞の中に在校生の人数を入れるようになっています。

私が小学生の頃の

○○年前には1200名だったのに

今や300名だそうです。

本当に少子化、

そして四国中央市のドーナツ化現象・・・

寂しい話です・・・・

今年は小中学校どちらの運動会も

雨が降って・・・

残念でした。

ご父兄の方々、お疲れさまでした。

さて、今回は

前回のブラキシズムのお話の続き・・

その治療法についてお話をします。

ブラキシズム・・つまり、

歯ぎしりと噛みしめはどちらも

無意識下で行われることがほとんどです。

睡眠中の無意識下のものと

起きているときに無意識におこなっているものの

2種類に分けられます。

睡眠中のものは

自分の努力でとめることができません。

だって・・

眠っているんですものね。

どうやって

歯と顎を守りましょうか?

そう・・・

噛み締める力が持続的に

かからないようにしましょう。

まず

起きているときの対処法です。

いつ、どんな時に

グ~っと噛みしめていますか?

例えば

パソコンに集中している時、

TVを見ている時、

本を読んでいる時、

スポーツしている時などが

考えられますよね。

スポーツしているときは

以前にもお話したように

スポーツ用のマウスピースをすることで

歯や顎を外傷からも守ってくれます。

では

おとなしく(?)

パソコンやTV、読書の時は

どうしましょう。

まさかマウスピースをずっと入れておくのは

難しいですよね。

ここで意識改革です。

無意識下で噛みしめているのです。

それなら

意識して離してみてはどうでしょう??

簡単な方法として

最近よく言われているのが

“歯を離す!!”と

書いた紙をパソコンやTVに貼ってみる。

簡単でしょ。

意外と効果テキメンです!!

自分では噛みしめてるって思っていない場合が

結構多いのです。

歯を離すの文字を見ると

“はっ”とします。

“本当にかみしめてる~”って

気が付きます。

正常な状態では

奥歯も前歯も

上下の歯は離れているのです。

気をつけて、気をつけて・・

少し意識することで、

噛みしめや食いしばりを減らし

歯と顎を強い力から守ることができるのです。

次に睡眠中のブラキシズム対策は

どうしましょうか?

これはもう

マウスピースをつけて眠っていただくのが

ベストです。

マウスピースといっても

ボクサーやラガーマンが着けているような

ごっついものではありません。

睡眠時のブラキシズム対応の

歯科医院で作るマウスピースは

スプリントと言います。

もちろんオーダーメイドです。

睡眠時にこのスプリントを

つけることによって

持続的な強い力を分散せせることができます。

でも、残念なことに

スプリントを入れることで

歯ぎしりを減らすことはできません。

少しでも歯ぎしりの原因を減らすことも

大切です。

睡眠時に歯ぎしりをしてしまう原因は・・

眠りが浅いということが一因として挙げられます。

浅いノンレム睡眠の時に

歯ぎしりをしてしまっているのです。

そこで

ぐっすりと眠ることで

浅いノンレム睡眠の回数を減らし

歯ぎしりの頻度が抑えられるのです。

眠りの改善方法についてお話をします。

まず、

いびきを治しましょう。

いびきは口の奥や鼻の奥の気道が

ふさがれてしまって起こります。

息が苦しくなって眠りが浅くなります。

睡眠時無呼吸症候群ですので

治療をするのが良いでしょう。

お酒の好きな方にはちょっと辛いことですが・・

寝酒はやめましょう。

寝つきが良くても

アルコールが体内で分解されると

交感神経を刺激してしまいます。

タバコもやめましょう。

ニコチンには覚醒作用があります。

といっても無理でしょうかね~・・・

“どんだけ健康的な生活をすればいいんだ??”って

じゃぁ・・

ストレスを減らしましょう。

ストレスの原因は不安・・

不安な気持ちが意識の覚醒をしてしまいます。

眠りが浅くなってしまいます。

ついついイライラがいっぱい!!に

なってしまっていませんか?

できるだけ

ストレス解消しましょう。

リラックス・・リラックス~・・・

他には

逆流性食道炎のせいで

睡眠中に痛みや胸やけで

眠りが浅くなることもあります。

内科等での治療をお勧めします。

睡眠中のブラキシズムは

自分の意志では止められません。

歯科や内科を受診してみましょう。

きっと良い効果が得られます。

秋の夜長はこれからです。

TVや読書をしたり

ぐっ~すりと良い睡眠をしたり・・

せっかくの心地良い夜です。

快適に過ごしませんか?

そろそろ巷は

ハロウィン・・・

今年の坂田歯科医院のハロウィンは

何をしましょうかぁ・・・